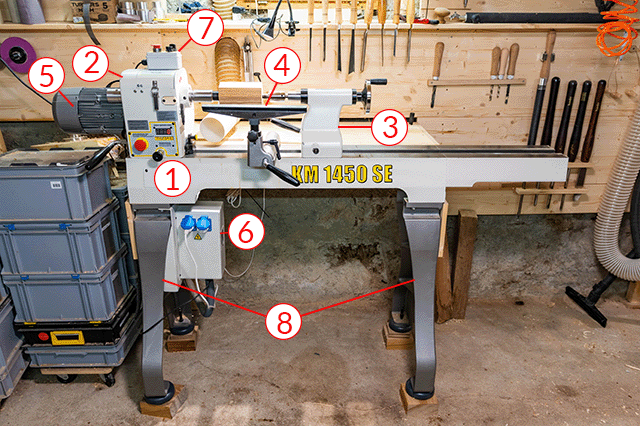

Hauptkomponenten der Drechselbank

Die Drechselbank hat sich im Laufe der Zeit stets weiterentwickelt. Das Grundprinzip und damit verbunden auch die wichtigsten Komponenten sind jedoch die selben geblieben. So findet man bereits auf mittelalterlichen Drechselbänken alle heute noch verwendeten Hauptkomponenten. Lediglich die Art der Ausführung hat sich stets weiterentwickelt. Mit der Industrialisierung wurde schliesslich aus der hölzernen Drehbank eine moderne Maschine, welche mehrheitlich aus Stahl und Stahlguss besteht und mit einem Elektromotor angetrieben ist.

- Das Bankett

- Der Spindelstock

- Der Reitstock

- Die Handauflage

- Der Motor

- Der Frequenzumformer

- Die Steuerung

- Die Standfüsse

Nachfolgende Beschriebe sollen eine grobe Übersicht über die Hauptfunktionen der einzelnen Komponenten liefern. Die Funktionen und Ausführungsvarianten der einzelnen Komponenten sind so vielfältig, dass diesen jeweils ein eigener Wiki-Artikel gewidmet ist.

Das Bankett

Das Bankett ist die Basis der Drechselbank. Auf ihm sind der Spindelstock, der Reitstock sowie die Handauflage befestigt und geführt. Es sorgt für eine saubere lineare Ausrichtung von der Drehachse des Spindel- und Reitstocks und muss dabei alle beim Drechseln entstehenden Kräfte aufnehmen. Die Art und Weise wie ein Bankett gebaut ist, ist deshalb massgeblich mitverantwortlich für die Qualität und Nutzungsmöglichkeiten einer Drechselbank.

Der Spindelstock

Der Spindelstock befindet sich bei einer Drechselbank auf der linken Seite. Seine beiden Hauptaufgaben sind das Halten des Werkstückes und die Übertragung der Drehung des Motors auf das Werkstück. Mit der Weiterentwicklung der Drechselbank sind inzwischen viele zusätzliche Funktionen dazugekommen.

Der Reitstock

Der Reitstock ist das Gegenstück zum Spindelstock. Er ist gleitend auf dem Bankett gelagert und kann so zum Spindelstock hin oder weg geschoben werden. Bei längeren Werkstücken übernimmt er gemeinsam mit dem Spindelstock das Halten des Werkstückes, in dem das Werkstück zwischen Spindel- und Reitstock einspannt wird.

Wird das Werkstück nur vom Spindelstock gehalten, kann man den Reitstock auch zum Halten eines Bohrers benützen. Dadurch lassen sich Bohrungen von der Reitstockseite her, entlang der Drehachse in das Werkstück bohren.

Die Handauflage

Die Handauflage ist nicht, wie der Name vermuten lässt, dazu da die Hände darauf aufzulegen. Es ist lediglich die Kurzform für Handwerkzeugauflage. Das Werkzeug des Drechslers muss beim Drechseln immer gestützt sein, um die auf das Handwerkzeug entstehenden Kräfte möglichst nahe am Werkstück aufzunehmen. Sie kann deshalb entsprechend den Bedürfnissen auf dem Bankett ausgerichtet werden. Je nach Grösse des Werkstückes muss die Handauflage näher an das Werkstück heran oder weg geschoben werden. Auch die Höhe der Handauflage ist verstellbar. Diese muss je nach Werkzeug und eingesetzter Technik angepasst werden. Mit der Weiterentwicklung der verschiedenen Techniken hat sich auch die Ausführung der Handauflagen immer weiter entwickelt. So gibt es sie heute in den verschiedensten Formen und Ausführungen.

Der Motor

Der Motor treibt über ein Riemengetriebe die Spindel des Spindelstockes an. Bei den meisten modernen Drechselbänken ist der Motor direkt am Spindelstock befestigt. Dies erlaubt es ohne komplizierte Getriebetechniken den Spindelstock drehbar zu konstruieren. Bei vielen älteren Drechselbankmodellen, besonders leichtgebauten oder bei Modellen mit besonders hohen Spitzenhöhen, wo das Drehen des Spindelstockes keinen wirklich Vorteil mehr erzeugt, sind die Motoren meistens unterhalb des Bankettes angeordnet.

Der Frequenzumformer

Der Frequenzumformer ist eine neue Entwicklung, welche erst mit der Entwicklung der modernen Elektronik möglich war. Der Frequenzumformer formt die elektrische Frequenz des Ortnetzes (in Europa ca. 50 Hz) in die vom Drechsler mit der Steuerung gewählte Frequenz um. Dafür ist auf der Steuereinheit der Drechselbank üblicherweise ein Potentiometer (Mit Drehknopf verstellbarer Widerstand) eingebaut, welcher die Geschwindigkeit des Motors von praktisch 0 Umdrehungen pro Minute, bis zur maximalen Drehzahl der Drechselbank stufenlos verstellen lässt.

Die Steuerung

Mit dem Einzug der Elektronik wurden aus gewöhnlichen Ein-/Ausschaltern Steuerungen welche einige zusätzliche Funktionen bieten. So findet man heute auf einer Drechlesbank: Notaustaster, Schalter zur Drehrichtungswahl, Potentiometer zur Drehzahlregelung und Drehzahlanzeige. Bei vielen Drechselbänken sind die Bedienelemente in einer separaten kleinen Box untergebracht, welche mit einem Kabel mit dem Frequenzumformer verbunden ist. So kann der Drechsler die Steuerung je nach Arbeit um platzieren, damit möglichst ergonomisch gearbeitet werden kann.

Die Standfüsse

Nicht alle Drechselbänke haben Standfüsse. Insbesondere kleinere Drechselbänke sind als Tischmodell entwickelt und lassen sich beispielsweise auf einer Werkbank befestigen. Grössere Drechselbänke werden üblicherweise als freistehende Maschinen mit Standfüssen gebaut. Die Standfüsse tragen die Drechselbank und bringen zusätzliches Gewicht, welches sich bei Werkstücken mit Unwucht positiv auf die Laufruhe auswirken.

Technische Kennwerte der Drechselbank

Drechselbänke unterscheiden sich in Art und Ausführung. Viele dieser Eigenschaften sind mit Branchenüblichen Kennwerten deklariert. Sie stellen gut erkennbare Merkmale der Drechselbank dar. Natürlich gibt es auch noch einige weniger offensichtliche Qualitätsmerkmale. Diese sind insbesondere in den Wiki Artikeln zu Spindelstock, Reitstock und Bankett beleuchtet.

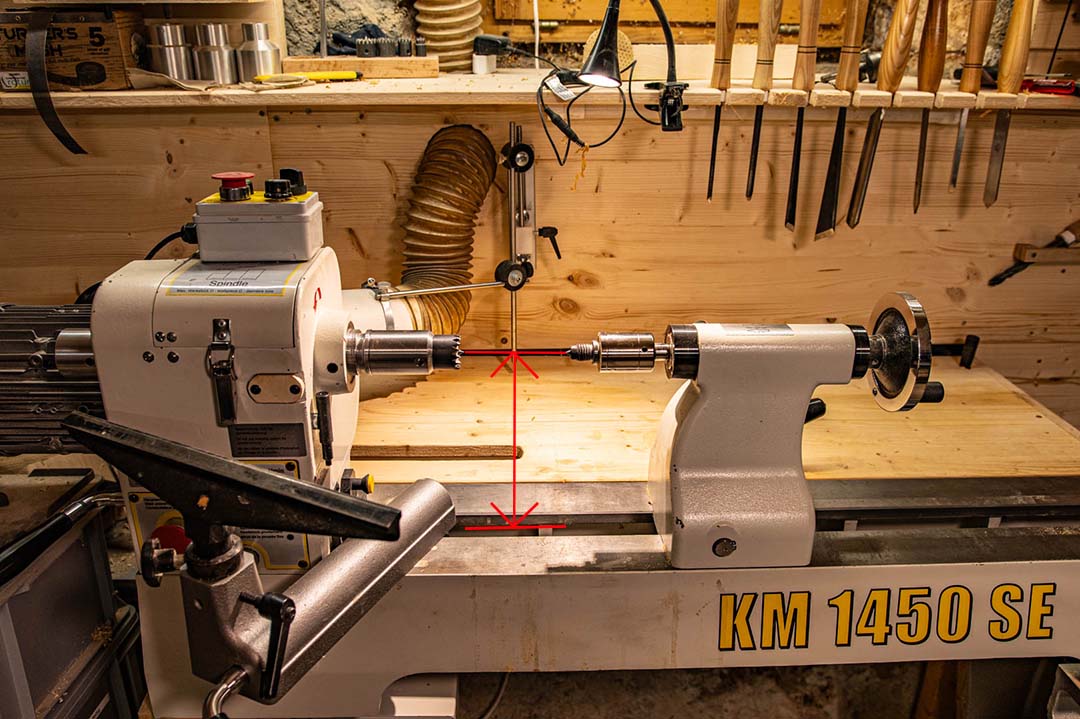

Spitzenhöhe

Die Spitzenhöhe deklariert die Höhe vom Bankett bis zu den Spitzen (Mitten der Drehachsen von Spindel- und des Reitstockes). Sie gibt somit dem maximalen Radius eines Werkstückes an, welches mit der Drechselbank bearbeitet werden kann. Bei vielen modernen Drechselbänken, lässt sich der Spindelstock jedoch drehen. Damit können Gegenstände ausserhalb des Bankettes gedrechselt werden, welche einen grösseren Durchmesser haben als die Spitzenhöhe.

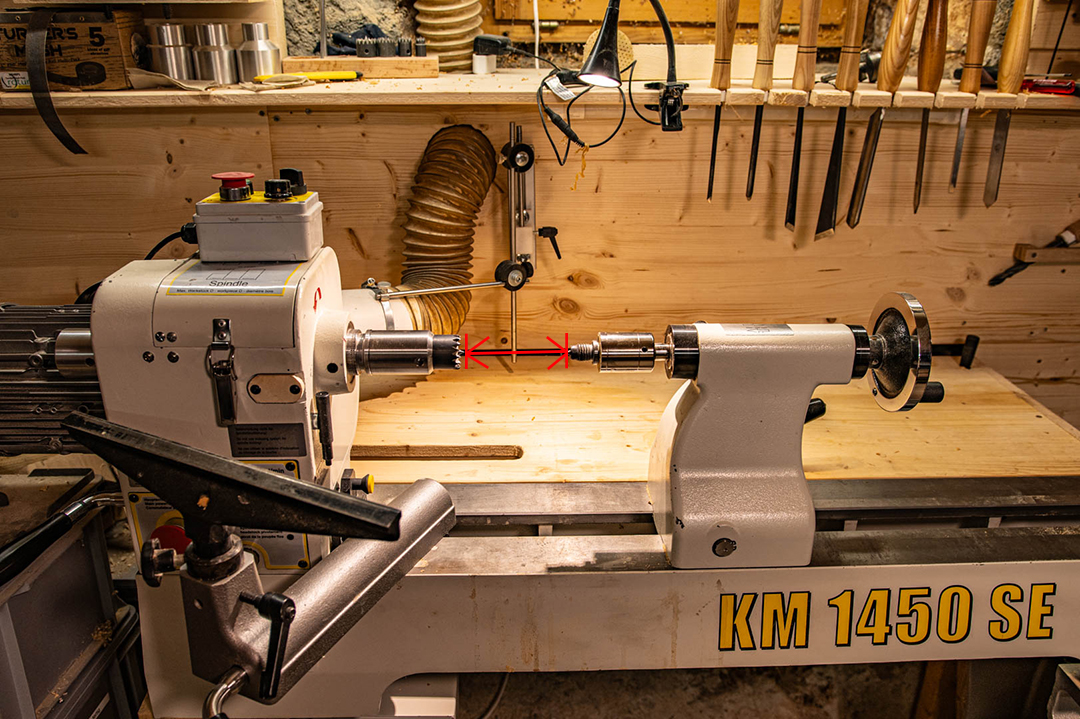

Maximale Spitzenweite

Die maximale Spitzenweite definiert den maximalen Abstand zwischen dem Spindel- und dem Reitstock, wenn die volle Bankettlänge ausgenutzt wird. Sie ist massgeblich für die maximale Länge des Werkstück, welches auf der Drechselbank verwendet werden kann. Einige Hersteller bieten zur Erweiterung der Drechselbank Bankettverlängerungen an.

Pinolweg / Pinolhub

Der Pinolweg (auch Pinolhub genannt) gibt an wie weit die Pinole im Reitstock mit dem Handrad ein-/ausgefahren werden kann. Sie definiert die maximale Einbohrtiefe beim Bohren mit dem Reitstock.

Drehzahl

Die Drehzahl gibt die Anzahl Umdrehungen pro Minute des Werkstückes an. Bei Drechselbänken mit Frequenzumformer wird normalerweise ein Drehzahlbereich angegeben, welcher durch Einstellung der Drehzahl am Frequenzumformer möglich ist. Bei Maschinen ohne Frequenzumformer werden die Drehzahlen die je nach beim Keilriemengetriebe gewählter Stufe möglich sind.

Motorleistung

Die Motorleistung wird in Pferdestärken (PS) oder in Kilowatt (kW) angegeben. Welche Leistung für eine Drechselbank notwendig ist, ist insbesondere auch von der maximalen Spitzenhöhe einer Drechselbank abhängig. So braucht eine kleine Tischdrechselbank, welche eine maximale Spitzenhöhe von 18 cm hat, nicht die gleiche Leistung wie eine Drechselbank mit 30 cm Spitzenhöhe.

Geschichtliche Entwicklung

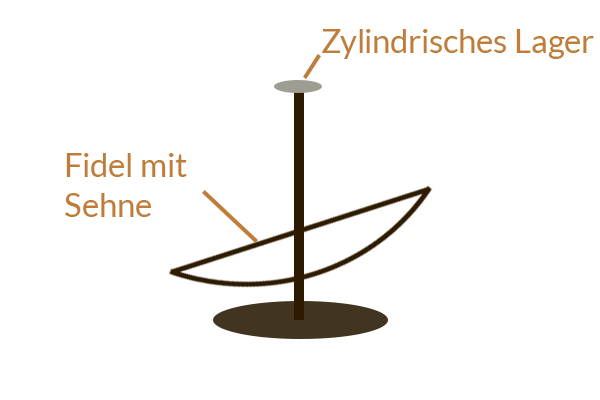

Die Drechselbank ist wohl eine der ältesten Maschine in der Menschheitsgeschichte. Man geht davon aus, dass sich die Drechselbank vom Feuerbohren mit dem Fidelbohrer weiterentwickelt hat.

Der Fidelbohrer

Beim Fidelbohren wurde durch vor- und zurück schieben eines Bogens, welcher mit einer um einen Stock gewickelten Sehne bespannt ist, der Stock in Rotation gebracht. Als Lagerung des Stocks wurden am oberen Ende zylindrische Objekte benutzt, mit welchen Druck auf den Stock ausgeübt werden konnte. Durch den ausgeübten Druck und die Drehbewegung, wurde zwischen dem Stock und dem unterlegten Holzstück Reibungshitze erzeugt, welche schliesslich ein Feuer entzündete.

Die Fitzelbank

Die genaue geschichtliche Entwicklung vom Fidelbohrer zur Fitzelbank ist nicht bekannt. Die älteste Darstellung eines Fiedelbohrers stammt etwa aus 2650v. Chr1https://de.wikipedia.org/wiki/Fiedelbohrer. Die älteste Darstellung einer Fitzelbank wurde in einem ägyptischen Grab aus dem Jahr 300 v. Chr. gefunden2https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbank. Der Schritt den Fidelbohrer von der Vertikalen in eine horizontale Lage zu drehen und beidseitig mit einem Lager zu halten, scheint jedenfalls kein grosser Entwicklungsschritt mehr zu sein. Auch heute findet man auf Marokkos Strassen noch Drechsler, die mit Fitzelbänken arbeiten. Ein tolles Beispiel findest du hier: Youtube Video Drechsler in Marokko.

Bei der Fitzelbank wird wie beim Fidelbohrer zum Antrieb eine Fidel eingesetzt. Die Sehne der Fidel wird dabei einmal um das Werkstück geführt. Basis bildet ein Bankett aus Holz. Auf einer Seite ist die Spindel fest mit dem Bankett verbunden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der Reitstock in einem Schlitz im Bankett gleitend. Um den Reitstock in Position zu halten .

Die Wippendrehbank

Im 13. Jahrhundert, ungefähr zum Ende des Hochmittelalters und zu Beginn des Spätmittelalters, fand eine neue Antriebstechnik Einzug bei der Drechselbank. Es entstand die Wippendrehbank.

Die Wippendrehbank setzt weiterhin ein Seil für die Transmission der Bewegung auf das zu drechselnde Werkstück ein. Lediglich die Erzeugung der Bewegung wurde verändert. Statt eines Bogens der vor und zurück geschoben wurde, wurde oberhalb der Drechselbank ein elastisches Holz verwendet, welches das Seil gegen oben spannte. Am Fuss der Drechselbank wurde ein Trittbrett (Wippe) montiert, mit welchem der Drechsler die Bewegung des Drehteils erzeugte, in dem er auf das Pedal trat und das Seil nach unten zog. Sobald er das Pedal wieder los lies, zog das elastische Holzstück das Seil wieder nach oben.

Die Fuss-Drechselmaschine

Sowohl Fitzelbank als auch Wippendrehbank drehten sich mit der Bewegung der Sehne vor und zurück. Erst die Erfindung der Kurbelwelle und des Schwungrades ermöglichten es, die Fusswippe so mit der Spindel des Spindelstockes zu kuppeln, dass eine konstante Bewegung in die Arbeitsrichtung möglich war. Die älteste bekannte Maschine mit einer Kurbelwelle ist die Sägemühle von Hierapolis aus der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr3https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gem%C3%BChle_von_Hierapolis. Die erste Abbildung einer Fuss-Drechselmaschine mit einer Kurbelwelle (Spindel) und einem Pleuel zur Verbindung mit der Fusswippe stammt jedoch von Leonardo da Vinci und wird auf Ende des 15. Jahrhunderts datiert.

Bei der Fuss-Drehmaschine war die Spindel in Form einer Kurbelwelle aufgebaut. Dies ermöglichte es die lineare Bewegung (hoch-runter) der Fusswippe in eine Rotation umzuwandeln. Da die Kurbelwelle nur über eine Pleuel verfügte, mussten mit einem Schwungrad genügend Rotationsenergie im System gespeichert werden, um die beiden toten Punkte (Pleuel ganz oben oder ganz unten) zu überwinden.

Erste industrielle Drechselmaschinen

Im Laufe der Zeit wurde die Technik immer fortschrittlicher. Die Nutzung von externer Energie, wie die Verwendung von Wasserkraft als Antriebstechnik und industriellen Transmissionsgetrieben hatten auch bei den Drechselmaschinen Einzug. Ein wundervolles Beispiel hierfür ist die Drechslerei „Kleintal“ in Steg im Tösstal (CH). Die 1858 erbaute Anlage ist bis heute komplett erhalten und wird von einem Verein sorgsam gepflegt und betrieben. http://www.drechslereimuseum.ch

Durch die Nutzung der Wasserkraft waren solche Drechselmaschinen, wie eine wasserbetriebene Sägerei oder Mühle, eine in ein Gebäude fest verbaute Maschine. Erst mit der Entwicklung der Elektrizität und daraus resultierenden Elektromotoren, konnte die Energie wieder Standort unabhängig genutzt werden. So wurde die Drechselbank wieder kompakter und entwickelten sich Stück für Stück in die heutigen Drechselbänke.

Quellenangaben

- 1https://de.wikipedia.org/wiki/Fiedelbohrer

- 2https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbank

- 3https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gem%C3%BChle_von_Hierapolis